将还原论与系统论的思维框架扩展至管理领域,我们可以清晰地看到西方管理理论的两大流派:以德鲁克为首的”大众管理派”和以赫伯特·西蒙(司马贺)领衔的”精英管理派”。前者植根于还原论思想,后者则建立在系统论基础之上。

德鲁克的名字为大多数人所熟知,而西蒙却是一位学术成就更为卓越的跨界天才。作为历史上学识最为渊博的经济学家之一,西蒙是迄今唯一同时获得诺贝尔经济学奖、图灵奖和心理学最高荣誉”心理学杰出贡献奖”的学者。他不仅被誉为人工智能之父,还拥有九个博士学位,其研究领域横跨自然科学与社会科学,堪称智商、情商、财商、数商全面发展的典范。

大众派阵营中,除德鲁克外,加拿大管理学家亨利·明茨伯格(著有《明茨伯格管理进行时》)也颇具影响力。而精英派则汇聚了更多跨学科巨匠,包括《第五项修炼》作者彼得·圣吉、《系统之美》作者德内拉·梅多斯、《七次转型》作者罗伯特·伯格曼,以及行为经济学领域的诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼和理查德·塞勒等。这些精英派学者虽然研究领域各异,但其管理思想都建立在相似的基本假设和核心逻辑之上。

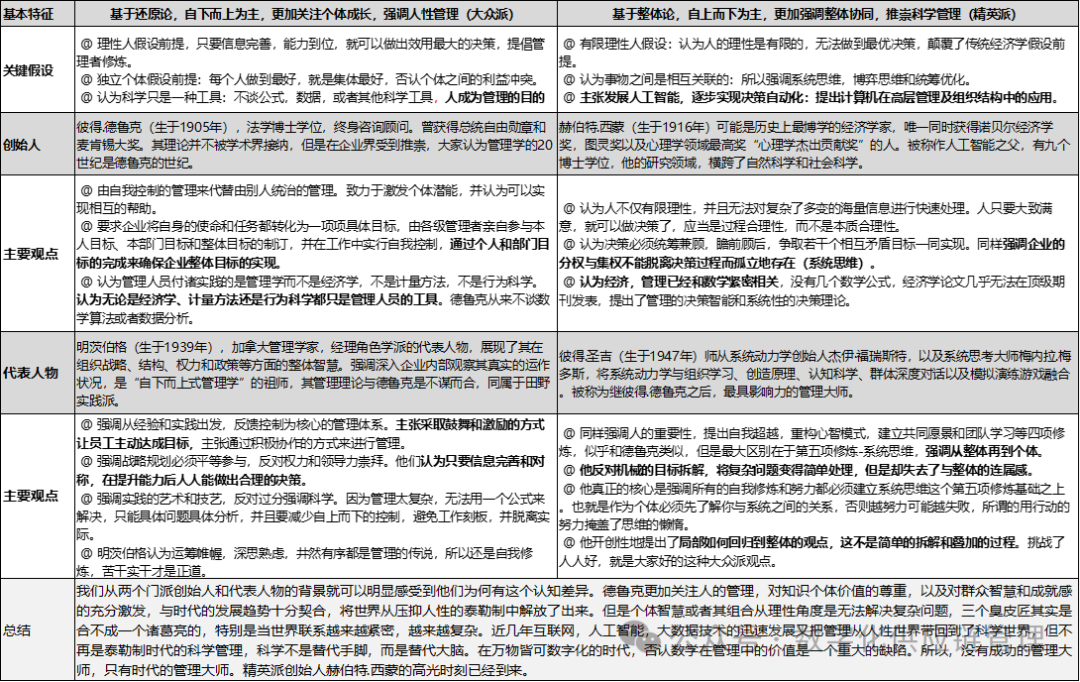

有趣的是,尽管精英派汇集了众多学术巨擘,但在公众认知中,反而是作为管理理论界”少数派”的大众管理派更为人所知。这种认知反差本身就值得深思。接下来,我们将通过一个对比图表,系统梳理这两大流派的核心主张与思想差异。

表 大众管理派 VS. 精英管理派

观察这两派管理思想创始人的背景,我们能够理解他们认知差异的根源。德鲁克作为大众派代表,将”人”置于管理核心,强调知识个体价值与群体智慧的激发,成功引领管理学摆脱了泰勒制的机械束缚。然而,随着世界复杂性不断提升,个体智慧的简单叠加难以应对系统性挑战——正如俗语所言,三个臭皮匠难以合成一个诸葛亮。

近年来,互联网、人工智能与大数据技术的迅猛发展将管理学重新带回科学轨道,但这已非泰勒时代的简单科学管理。今日的科学管理不仅替代体力劳动,更开始替代脑力工作。在万物数字化的时代背景下,忽视数学在管理中的价值将成为致命缺陷。

德鲁克的”以人为本、实践为辅”理念固然值得尊重,如同中国古代诸子百家各有所长。然而,中国管理理论与企业界对德鲁克的一边倒推崇反映了一种群体性偏见。这种现象部分源于管理理论界对企业界的迎合——企业家渴望员工自我管理、自我提升,而德鲁克理论恰好提供了这样的美好愿景。

相比之下,赫伯特·西蒙领导的精英派提出了更为冷静的观点:”人非理性动物,偏见是与生俱来的缺陷”(如丹尼尔·卡尼曼在《思考的快与慢》中所述);”人类理性存在天然限制”(西蒙《人的理性是有限的吗?》)。这意味着,无论如何精进,人类都难以完全克服先天认知局限。

当下实践已经表明,传统管理技能的发展空间日益缩小,而ChatGPT等技术的出现则揭示了科学领域仍有广阔天地。因此,中国管理界对西蒙为代表的精英派或科学派的忽视实属遗憾。值得一提的是,西蒙与中国有着深厚渊源——中国是他访问最频繁的外国,他曾担任北京大学、天津大学和中科院管理学院的名誉教授,70多岁开始学习中文,并成为首届中科院外籍院士。然而,他的思想在中国管理界却未获应有重视。

这一现象折射出我们对”数字”的根深蒂固的不敏感,尽管”数字化”口号喊得震天响。因此,当务之急不是优化具体算法,而是从理念层面进行思想变革,重新认识科学管理的价值。随着数字时代的全面到来,西蒙的精英派思想正迎来其历史性机遇。

为何在讨论供应链管理时引入西方管理理论派系?表面上看似无关,但深层次逻辑却高度相关。”供应链”与”大众派”的底层思维都是还原论,相信自下而上的力量;而”供应链管理”与”精英派”则基于系统论,更信任自上而下的整体规划。这一对比为我们理解现代供应链管理提供了全新视角。